南河内の古墳を紹介する「ぶら古墳シリーズ」。今回は、南河内郡太子町にある「用明天皇陵(春日向山古墳)」です。聖徳太子や推古天皇など飛鳥時代に活躍した人物が多く祭られている「磯長谷古墳群」の一つ。

用明天皇といえば、聖徳太子の父親として知られていますが、それ以外についてはあまり知られていません。しかし用明天皇には、ある女性との恋愛物語が伝わっているのです。その恋愛とはどんな物語なのか?今回は用明天皇とその陵について紹介します。

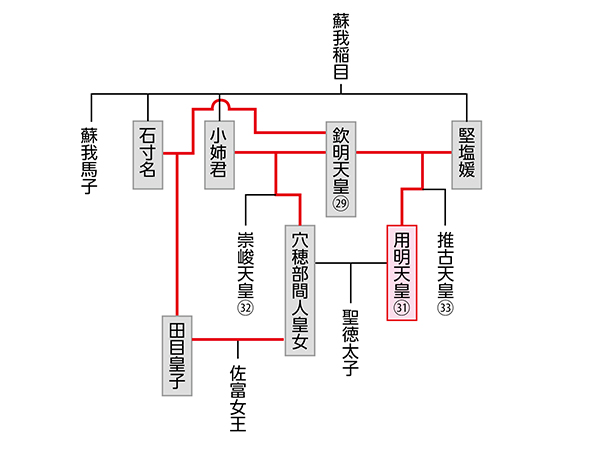

家族関係

用明天皇は、欽明天皇の第四子。母親は、蘇我稲目の娘である堅塩媛(きたしひめ)。皇妃は、欽明天皇の娘である穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。

兄弟に、敏達天皇(異母)、推古天皇(同母)、穴穂部間人皇女(異母)、穴穂部皇子(異母)、崇峻天皇(異母)などがいます。用明天皇と穴穂部間人皇女の父親は、欽明天皇で異母兄妹の関係。この時代でも近親相姦は、忌むべきこととされています。

かつて允恭天皇の子供、木梨軽皇子と軽大娘皇女は通じ合ったことで、非難されて流刑に処されています。用明天皇と穴穂部間人皇女の場合、父は同じでも母が異なる異母兄妹なのでセーフのようです。わりと微妙な気もしますが…

更に微妙なのが、穴穂部間人皇女は用明天皇の崩御後に、用明天皇の第1皇子である田目皇子に嫁いでいます。田目皇子の母は、蘇我稲目の娘である蘇我石寸名。つまり、妹と旦那の息子と結婚したことになります。用明天皇と穴穂部間人皇女の間には、聖徳太子、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子らの子をもうけます。

朝廷における大権力者「蘇我馬子」にとって用明天皇は、姉の旦那にあたるため、義理の兄弟となります。

用明天皇の治世はゴタゴタ続き

敏達天皇の崩御後に、第31代天皇として即位。用明天皇は、磐余池辺列槻宮(いわれのいけのへのなみつきのみや)に都を置きました。この場所は、現在の奈良県橿原市の香具山東側から桜井市池ノ内付近にあったと考えられています。大臣に物部守屋、大連に蘇我馬子が続投しますが、敏達天皇時代から非常に仲が悪くトラブルが多発します。

◆穴穂部皇子の野望

用明天皇の異母弟である穴穂部皇子は、ひそかに皇位を狙う野心の高い人物でした。敏達天皇崩御後、穴穂部皇子は炊屋姫(敏達天皇の皇后で後の推古天皇)を手に入れようとします。

しかし、敏達天皇の側近であった三輪君逆がそれを妨害。怒った穴穂部皇子は、物部守屋に三輪君逆を討ち取らせます。それを知った蘇我馬子は大いに嘆き、物部守屋と蘇我馬子の仲はさらに険悪に。

◆神か仏か

欽明天皇の時代に仏教が伝来して以来、国内では日本固有の神を崇めるべきとする物部氏と、仏教を取り入れるべきとする蘇我氏が対立していました。

前天皇の敏達天皇は仏教に否定的でしたが、用明天皇は蘇我氏寄りということもあり、仏教に好意的でした。用明天皇は病気で伏せると群臣に「私は仏教に帰依するので議論せよ」と命じます。ここでも物部守屋と蘇我馬子は大喧嘩。

物部守屋は、本拠地である八尾に戻り兵を集めるなど、一触即発の事態に発展します。

◆即位後2年で崩御

用明天皇の死の間際、鞍部多須奈(くらつくりのたすな)は天皇のために出家して、約4.85メートルの仏像と寺院を創建したと日本書紀に記されています。寺院は飛鳥にある坂田寺とされますが、現在は失われており、跡地のみ残されています。

用明天皇は即位後わすが2年で崩御し、磐余池上陵に埋葬されます。陵の名前から、都である磐余池辺列槻宮付近と考えられていますが、現在その場所はわかっていません。崩御してから6年後の推古天皇時代に改葬され、現在の河内磯長原陵に祭られたとされています。用明天皇自体にこれといった事象はありませんが、皇位継承や家臣の権力争いなど、ゴタゴタの多い治世だったようです。

用明天皇の崩御後に蘇我馬子は、皇位を狙っていた穴穂部皇子を殺害。これをキッカケに物部守屋と蘇我馬子は全面戦争に突入します。最終的に蘇我馬子が勝利し、蘇我氏は権力のピークを迎えます。

用明天皇と般若姫伝説

用明天皇にこれといったエピソードはないのですが、山口県「般若寺」には、用明天皇に関する伝説が残されています。継体天皇の時代、奈良の都に「玉津姫」という美しい娘がいました。しかし、成長するにつれ顔にアザができ、嫁ぐこともできなくなりました。

そこで、三輪大明神に願掛けをすると「豊後の小五郎に嫁げ」とのお告げが下ります。豊後に向かった玉津姫は、小五郎と出会いますが、非常に貧しい炭焼きでした。しかし二人は黄金が転がる淵を見つけ、一転、豊かな長者となりました。

その後、二人の間に娘が誕生し「般若姫」と名付けられます。美しく成長する般若姫は評判になり、その噂は遠く都にも届きました。美しい般若姫の噂を聞いた欽明天皇の第4皇子「橘豊日皇子(後の用明天皇)」は、一目見ようと豊後へ向かいます。身分を隠した橘豊日皇子は、玉津姫と小五郎の屋敷で召使いとして雇われることに成功。

あるとき般若姫は、重い病気に陥ります。そこで橘豊日皇子は、特技を生かして般若姫の病を完治させました。これをキッカケに橘豊日皇子は、欽明天皇の第4皇子であると身分を明かし周囲を驚かします。やがて般若姫と橘豊日皇子は結婚し、幸せな日々を過ごしていました。その頃、都では天皇の後継者問題が起こり、全国に橘豊日皇子を探索する使者がつかわされていました。ある日、使者は橘豊日皇子を発見し、都へ戻るよう伝えます。

その時、般若姫は身ごもっており、ともに上京できない体でした。皇子は「もし、男子が生まれたら一緒に都に上りなさい。女子であったなら、ここに残して小五郎の世継ぎにしなさい。」と伝え、別れを惜しみながら都へ帰っていきました。皇子19歳、姫17歳のこと。

その後、般若姫は娘を出産。伝言通り、家に娘を預け、多くの家臣と共に船で都を目指します。豊後を出発した般若姫でしたか、山口県大畠で嵐に遭い船は沈没。般若姫は助かりますが、多くの家臣を失います。

多くの家臣を失った般若姫は「私は、こんなにたくさんの者たちの命を犠牲にしてまで、皇后になりたいとは思いません。」と伝え、海に身を投げます。助けられたものの衰弱が激しく、ついに息を引き取ります。知らせを聞いて非常に悲しんだ橘豊日皇子は、山口県平生町神峰山の頂上に、姫を弔うために般若寺を創建したと言われています。

このエピソードは江戸時代の近松門左衛門の作品「用明天皇職人鑑」のモデルになっています。実はこの話にでてくる般若姫と用明天皇の子どもが、聖徳太子とも伝わっています。伝説なので信憑性はわかりませんが、用明天皇の人となりを、かいま見ることができる伝説と言えます。

用明天皇陵とは

墳丘は、三段築成の方墳。一辺が正しく南北に沿うように築造されています。古墳は、推古天皇陵や石舞台古墳と類似しているとされ、7世紀前半に築造されたと考えられています。

かつては外堤も存在していましたが、現在は消滅。外堤も含めると東西100m×南北90mの規模となり、この時代においてかなり巨大な古墳になります。

埋葬施設など内部については、ほとんど分かっていません。ただ、民家に保存されている古書には、横穴式石室と思われる石が墳頂に露出しているようです。地元では、春日向山古墳と呼ばれていますが、別名「圓明土(えんめいど)」とも呼ばれていたそうです。これは「用明帝」がなまった言葉ともいわれ、用明天皇陵の根拠の一つとされています。

1716年前後には玉垣や参道が設けられていることから、江戸時代に幾度か古墳の改修が行われています。それまでは古墳内に入れたようで、石室内はすでに盗掘にあっているようです。春日向山古墳が用明天皇の陵であるならば、この古墳は、天皇陵で初めての方墳になります。これは、天皇陵における墳形の推移を知る上で、一つの変化ととらえられています。

用明天皇陵の周辺には、聖徳太子廟、推古天皇陵、敏達天皇陵、孝徳天皇陵など、蘇我氏に縁の深い天皇陵が固まっています。それぞれ存在する古墳を梅の花びらになぞらえて「梅鉢御陵」(うめばちごりょう)と総称されています。

現在の用明天皇陵

用明天皇陵は、東から西に延びる尾根の先端に存在します。といっても現在は住宅地にかこまれており、尾根というより高台にあるのだなぐらいにしか感じません。古墳の北と西側は住宅地になっており見ることができません。古市古墳群を含め南河内には、方墳が数多く存在しています。その中でも用明天皇陵の方墳は、圧倒的な規模を有しています。

羽曳野市にある来目皇子の墓も巨大な方墳ですが、用明天皇陵は間近でみれるとあって、迫力を感じます。とはいえ、周囲を高い生垣にかこまれてるため、墳丘の様子はほとんどわかりません。

遥拝所は南側に存在しています。前方後円墳の場合は前方部側に設置されているようですが、方墳の場合はどのような基準で設置しているのでしょうか?遥拝所から西を眺めると高台にあるのを実感できます。

遥拝所からは、墳丘の様子が少し見えます。三段築成ということですが、木々が生い茂っており全容はわかりません。

中に入れず、近くに行けるがよく見えないという、色々とアレな感じですが天皇陵なので仕方ありません。古墳自体は意外性もツッコミどころもありませんが、スラッとした美しい古墳です。

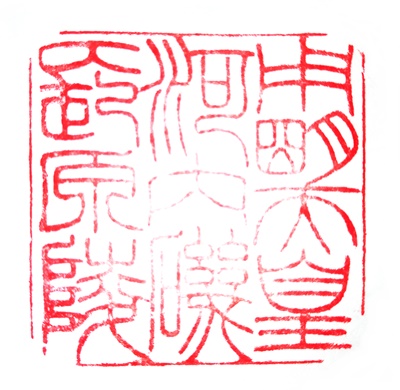

用明天皇陵印

| 受領場所 | 宮内庁古市陵墓監区事務所 |

| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田6丁目11−3 |

用明天皇陵データ

| 古墳名 | 春日向山古墳 |

| 宮内庁 | 河内磯長原陵 (こうちのしながのはらのみささぎ) |

| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字春日 |

| 墳形 | 方墳 |

| 規模 | 東西65m×南北60m |

| 高さ | 10m |

| 築造時期 | 7世紀前半 |

| 被葬者 | 用明天皇 |

| 埋葬施設 | 横穴式石室(推定) |

| 出土物 | 不明 |

| 参考資料 | ・河内の古道と古墳【世界思想社:泉森 皎】 ・太子町の古墳墓【太子町教育委員会】 ・平生町観光協会ホームページ |