今回は、羽曳野市高鷲にある「大津神社(おおつじんじゃ)」を紹介します。大津神社の歴史は不明な点も多いのですが、渡来系豪族である「津氏」による創建ではないかと伝えられています。渡来系豪族の津氏は、なぜこの地に神社を創建したのか?今回は、羽曳野市高鷲にある「大津神社」を紹介します。

渡来系豪族「津氏」と大津神社の関係

社伝によると、大津神社は古代豪族である「津氏(つうじ)」により創建されたと考えられています。津氏は、百済の王族「辰孫王(しんそんおう)」の末裔と称する渡来系豪族。辰孫王の後裔である王牛が後に「津」の氏姓を賜ったことが、始まりとされています。ちなみに王牛の兄である王辰爾が船氏、甥の担津が白猪氏(後の葛井氏)を賜っています。

この3氏は同族として南河内を本拠地におき、「日本後記」によると野中寺の南に「寺山」と称する3氏の共同墓地があると記されています。

職制を名前としているようで、船氏は船の管理を行い、津氏は港の管理を行っていたと考えられています。

かつて大阪府東部に「河内湖」と呼ばれる大きな湖が存在しました。河内湖は、難波の堀江という水路を通じて外海につながっており都への玄関口として機能していました。河内湖からいくつもの河川を通じ、飛鳥の都へ人や物が行き交ってたようです。津とは港を意味する言葉であることから、津氏は湖や河川における船着き場の管理を司っていたと考えられています。

また大津神社のすぐ近くを「古市大溝」が存在しました。古市大溝は、日本武尊陵から仲哀天皇陵近くを通り、大津神社付近から島泉をぬけて東除川に通じていたとされる巨大水路。主に水運や灌漑に利用されていたようで、津氏はこの古市大溝の管理にも携わっていたと考えられます。

927年に編纂された「延喜式神名帳」によると、大津神社では3坐(3柱)の神が祭られていました。現在は、素戔嗚命・天命鷲命・奇稲田姫が祭られていますが、創建時は津氏の祖神が祭られていたと考えられています。

古代豪族が創建した神社は、一族の祖先を祭るケースが多く見られます。そう考えると津氏の場合「辰孫王」もしくは「王牛」が祭られていたのかもしれません

奈良時代に入ると、津一族は大和王権の中心である大和国に移住。宇陀郡菅野村あたりを本拠地と置き、菅野氏を名乗るようになりました。その結果、大津神社における津氏の影響力は低下していったと考えられています。

津氏が去った後の大津神社

津氏が大和国へ移った後の大津神社は、近隣9村の「氏神」として受け継がれ「河内の大宮」と称えられました。後に、神仏習合が進むと牛頭天王が祭られ「牛頭天王社」と称します。境内には「宮寺真言宗大宮山南之坊」という神宮寺が建立され、社僧により管理されました。牛頭天王は朝鮮半島とつながりがある神様でもあり、最初に祭られていた3坐の1つとの説もあります。

明治時代に入ると牛頭天王の崇拝が禁じられたため、本来の姿とされる「素戔嗚命」が祭られるようになりました。また、素戔嗚命の他に「奇稲田姫」と「天命鷲命」も祭られますが、どの時期に2柱が加わったかは定かではありません。

奇稲田姫は、ヤマタノオロチの生贄になるところを素戔嗚命に助けられ妻になった神様。奇稲田姫が祭神となった経緯は不明ですが、延喜式神名帳に3坐と書かれていたので、数を合わせるために素戔嗚命に縁のある奇稲田姫が選ばれたのかもしれません。また奇稲田姫は稲作にまつわる神様ということもあるので、受け入れやすかったということもありそうです。

「天命鷲命」も祭られた経緯は不明ですが、素戔嗚命と間接的にゆかりのある神様。天命鷲命は素戔嗚命が高天原で大暴れし、天照大神が天岩戸に隠れた事件に登場します。名前の通り「鷲」にゆかりのある神様ですが、大津神社の地名が「高鷲」であることも関係しているのかもしれません。

創建時に祭られていた3坐の神様は不明ですが、最終的に素戔嗚命にゆかりのある神様が祭られているようです。1872年(明治5年)に牛頭天王社から「神道大津神社」に改称し、村社に列します。

1907年(明治40年)1月、神饌幣帛料供進神社に指定。同年、政府の神社合祀政策により下記の神社が合祀されました。

・日吉神社(大山咋神)

・菅原神社(菅原道真)

・野々上八幡神社(誉田別命)

・埴生野神社(天照大神・事代主神・菅原道真)

現在、相殿に祭られている菅原道真・大山咋神は、菅原神社と日吉神社の合祀が理由と考えられます。後に、日吉神社、野々上八幡神社、埴生野神社は旧社地に復社しています。

1946年(昭和46年)、宗教法人令に基づき神社本庁所属の「宗教法人大津神社」が発足し、現在に至ります。

大津神社へ

大津神社は、近鉄南大阪線「高鷲駅」から徒歩2分ほどの場所にあります。こちらは駐車場側の入口ですが、金色の紋が入ったデラックスな社標が建てられています。社標上部には、大津神社の通称「河内國大宮」と「延喜式内社」という文字も彫られていました。「式内」もしくは「式内社」と彫られているのはよくみかけますが「延喜式内社」という表記は珍しいかもしれません。

大津神社の正面入口。こちらの社標も何故か金色の文字で彫られています。賑やかな感じが好きなんでしょうか・・・

鳥居をくぐった左側に「百度石」が置かれていました。境内奥に巨大な百度石らしきものが見えるので、以前の百度石か、合祀された神社のものだったのかもしれません。

少し進んだ左側に手水舎が置かれています。屋根には瓦の落下を防ぐため、ネットが張られていました。現在、手水舎とお手洗いの改装するために寄進を募っているようです。

水盤の周囲には岩を配置し、龍から水が出てくるというデラックス仕様。社標といい、他の神社と同じようなものは造りたくないのかもしれません。残念ながら訪問時はコロナ禍ということもあり、手水舎は使えませんでした。

参道をさらに進むと、右側に「平和之社(やわらぎのやしろ)」という摂社が存在します。

この社はサンフランシスコ平和条約が締結されたことを記念し、1951年(昭和26年)に建立されたもの。祭神は「平和之神(やわらぎのかみ)」で、氏子出身の戦没者を祭っています。

戦没者を悼む慰霊碑が神社に置かれるケースはよくありますが、このように立派な社が建てられて祭られることは珍しいのではないでしょうか。平和之社の正面に社務所が置かれています。宮司さんは常駐されているようで、こちらで御朱印を頂くこともできます。

参道をさらに進むと、中央にこれまたデラックスな百度石が置かれています。六角形という形状も珍しいですが、それぞれの側面にいろいろと文字が刻まれています。

参道をさらに奥へ進むと、右側に「大宮辯天宮(弁天宮)」が存在します。

もともとは、高鷲駅のすぐ西側にある「宮池」に存在しましたが、こちらに移築されたとのこと。現在も宮池の中には小さな浮島が有り、灯籠が置かれています。もしかすると、燈篭の場所に弁天宮があったのかもしれません。

弁天堂では、弁財天の本当の姿とされる「市杵嶋姫命」が祭られています。ときどき神社で見かける弁天堂は、小さな池の中に社が置かれたものをよく見かけますが、八角堂を用いたこれほど立派な弁天堂は南河内でも類を見ません。

こちらが大津神社の正面になります。拝殿手前には、燈篭6基、狛犬が4体というこれまたデラックスな布陣になっています。境内には他に多くの燈篭を見かけたので、近隣の神社が合祀された際に持ち込まれたものなのかもしれません。

こちらが大津神社の拝殿になります。厄払いや七五三などの神事はこちらで行われます。本殿は周囲を壁で囲われているため見ることができません。

拝殿のすぐ右側に小さな摂社が存在しました。社に名前はないようですが、案内板には「境内の樹木や動物など生命あるものの御霊を祀っています。」と記されています。

小さな摂社の右奥にあるのが「大宮稲荷社」。赤い小さな鳥居が一直線に美しく並んでいます。

由緒などは記されていませんが、伏見稲荷より勧請したとの情報も。こちらも摂社ですが、普通の神社並みに立派な社殿。稲荷社ということで「宇迦之御魂大神」を祭っています。

戻って、拝殿の左側に回ると広い空間が広がっており、奥には「大宮戎社」が建てられています。注連柱と狛犬が置かれ、こちらも立派な社殿を有しています。

こちらも由緒などを書いたものは置かれていませんが、今宮戎神社より戎大神を勧請との情報も。大宮稲荷社でもそうですが、なかなかビックネームの神社から勧請されています。

大宮戎社の斜め前には、細長い建物が置かれています。訪問時は閉鎖されていましたが、えべっさんが開催されるときには開かれて、福笹などがつけられる場所になるのかもしれません。

境内をグルっと周りましたが、手水舎から百度石、摂社、拝殿と全て立派なものばかりだなと感じました。こうしたものが建てられるのも、地元の人々からとても大切にされていると感じる神社でした。

まとめ

今回は、羽曳野市高鷲にある「大津神社」を紹介しました。南河内北部には渡来系豪族の多数存在したようで、辰孫王の末裔を称する津氏、船氏、葛井氏ゆかりの史跡が多く存在します。

古代豪族の建てた神社や氏寺は、時代を荒波を乗り越えられず消えていくものもありますが、大津神社をはじめ葛井寺、野中神社など3氏にまつわる史跡が今も残されているというのは、地元の人々にとってなくてはならない信仰のよりどころだったようです。

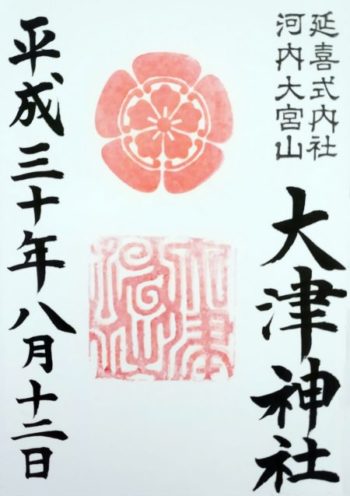

御朱印

| 御朱印 | 手書き |

| 初穂料 | 300円 |

大津神社詳細

| 神社名 | 大津神社 |

| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲8丁目1−2 |

| 祭神 | 本殿:素戔嗚命・天命鷲命・奇稲田姫 合殿:菅原道真・大山咋神 |

| 摂社 | 大宮戎社、大宮辨天宮、境内社、 大宮稲荷社、平和之社 |

| 旧社格 | 村社 |

| 式内社 | 式内小社 |

| 祭礼 | 夏超祭:七月八日 例大祭:十月八日 |

| 参考資料 | ・神社案内板 ・大阪府神社名鑑 ・羽曳野市史 |