富田林市南部にそびえる嶽山にある「龍泉寺」をご存じでしょうか?龍泉寺は、広い庭飛鳥時代から続く由緒あるお寺として知られています。龍泉寺の歴史には、蘇我馬子、弘法大師、楠木正成、応仁の乱など、有名な人物や事件に関係しているお寺としても知られています。龍泉寺には、これらの歴史にどのような関わりを持っているのか?今回は、富田林市龍泉にある「龍泉寺」を紹介します。

蘇我馬子の悪龍退治と弘法大師の再興

名前からもわかるように、創建には「龍」と「泉」が関係しています。寺伝によると龍泉寺は、推古天皇に仕えた大豪族「蘇我馬子」が594年に創建したといわれています。

かつてこの地にある古い池には、悪龍が住み、村人達に害を与えていました。そこで蘇我馬子は、村人を守るために修行を行ったところ、法力にはかなわないと悪龍は飛びさっていきました。悪龍を追い払った蘇我馬子は、聖徳太子と共にこの地に龍泉寺を建立したと伝わっています。

しかし悪龍は報復として池や里の水を枯らし、寺や里は荒廃。823年にこの地を訪れた弘法大師は、水不足で村人が困っていることを知ります。弘法大師が、寺に龍を祭ると、池に水が戻り3つの島が出現。弘法大師は、それぞれの島に、聖天、弁財天、叱天を祀り、牛頭天王を鎮守としたと伝わっています。

828年に淳和天皇の命を受けた藤原冬緒は、伽藍を再興。本尊を薬師如来とし「牛頭山龍泉寺薬王院」の号を賜りました。再興された龍泉寺は、堂塔をはじめ23もの僧房を持つ壮大な寺院だったと言われています。

戦乱による荒廃と再興

繁栄が続いた龍泉寺に暗雲がたちこめます。鎌倉時代末期に後醍醐天皇が倒幕の兵をあげると、河内の土豪である楠木正成が挙兵。

楠木正成は南河内に7つの城を築城し、鎌倉幕府の追討軍に抵抗。その一つが、嶽山に築かれた「嶽山城」です。龍泉寺を主体としたとの説もあり、別名「龍泉寺城」とも呼ばれています。

嶽山城は、楠木正成の本拠地である赤坂城、千早城の玄関口にあたり重要拠点の一つでした。楠木正成が亡くなった後も、楠木家が城主となり南朝を支えてきました。南北朝時代以降に何度も嶽山城が戦場となり、伽藍や宝物は焼失。建物は、仁王門を残すのみとなり、龍泉寺は荒廃しました。

室町時代末期になると、河内守護の座を巡り畠山義就と畠山長政が対立。畠山義就は、嶽山城に2年近く籠城し畠山長政と睨み合います。この戦いに端を発し応仁の乱が勃発。南河内は戦乱の渦に巻き込まれます。

以後、戦国時代まで嶽山城は利用され、龍泉寺は再興できずにいました。安土桃山時代に入り灯明料として三石が与えられ、ようやく再興が始まります。江戸時代に入ると、地元白木藩の歴代藩主により保護を受け、幾度かの修復を経て現在に至ります。

現在の龍泉寺

駐車場から社務所までは、両側にツツジが植えられた小径になっています。

龍泉寺は拝観料が必要となるため、社務所にて拝観料を渡し、御朱印をお願いします。

最初に現れるのが、国指定の重要文化財でもある「仁王門」。

仁王門には鎌倉時代末期1275年に作られた「金剛力士像(大阪府指定文化財)」が置かれています。仁王門と共に、兵火をまぬがれた貴重な文化財。

仁王門をくぐり左側にあるのが、後醍醐天皇皇子尊性法親王の墓と伝わる宝篋印塔。

案内板には「貞治元年四月三日、後醍醐天皇皇子尊性法親王は、天皇御二十五年忌に当り、大和国塔尾陵に詣ずる路すがら、当寺に於いて逝去せられた。深慮の後遺戒により隋身等身分を明かさず、ただ尊性として葬り里人御墓を聖地と崇め「シガサン」として大祭を相伝え今に至る。」とあります。

尊性法親王という人物を調べて見ましたが、ほとんど情報がありません。女子については詳細不明の人物が多いものの、皇子で情報がほとんどないというのは不思議です。尊性法親王という名前の人物は歴史上2人いましたが、どちらも後醍醐天皇と関係の無い人物でした。果たして後醍醐天皇の皇子「尊性法親王」とは何者なのか…

仁王門の正面にある、龍泉寺の本堂。中を見ることはできませんが、本尊である薬師如来が祭られています。

寺伝によれば龍泉寺は、594年に蘇我馬子が創建したとあります。ただ、寺域からは7世紀頃に使用された瓦が出土しており、6世紀に活躍した蘇我馬子による創建であるかは不明。ただ、少なくとも7世紀には建立されていたのは間違いないようです。

本堂の北側には「咸古神社(こんく神社)」が存在します。人気のないひっそりとした神社ですが、延喜式神名帳にも記載されている式内社。江戸時代までは、龍神寺の鎮守として牛頭天王を祭っていました。現在は、神武天皇の息子である「神八井耳命(かんやいみみのみこと)」を祭っています。

咸古神社には、同じく式内社である「咸古佐備神社(こんくさび神社)」が合祀されており、天太玉命も祭られています。

本堂の西側には、池を中心とした庭園が広がっています。寺伝にあった、蘇我馬子と弘法大師が関わった池がこちらになります。鎌倉時代に作られた庭園で、南北に60m、東西に45mの広さをもち、池には3つの島が並んでいます。各島にそれぞれ祠が建ち、中央に弁財天、左島に叱天、右島に聖天を祭っています。

中央の島には石橋がかけられていますが、柵があり渡れません。庭園の大半が池となっており、周囲をブラブラて散策できます。

広くなったところにポツンと鳥居が建っているのが、こころなしかシュールな雰囲気をかもしだしています。弁財天を祭っているということで、神社の扱いになっているのでしょうか。

北西側にある祠。かつて弘法大師が7日間祈祷を行い龍神を祭った雨井戸。南河内には、弘法大師ゆかりの地が多く存在しますが、その多くが「水」に関わる逸話となっています。当時の人々にとって水は切実な問題であったことがよくわかります。

この雨井戸の南側にも井戸らしきものが収められたら小さな祠があります。ここから水が湧き上がっており、水源の一つと思われます。

嶽山城は、嶽山山頂にあったと言われていますが、遺構は見つかっていません。嶽山城の本丸にあたる部分が、龍泉寺にあったとの説もあります。籠城戦において水源は貴重ですので、そうであったとしても不思議ではありません。

境内南側の1/4は「つつじ園」になっており、つつじを始め様々な季節花が楽しめます。訪れた時期が秋でしたので、何も咲いていませんでしたが、もう少し後ならば紅葉が美しいのではないでしょうか。

最後に、各所に立てられていた看板。昔は、境内でカラオケをする勇者がいたのでしょうか…。

百歩譲ってカラオケする人がいたとしても、境内で煮炊きする人もいたんですかね…。大いなる謎を残して龍泉寺を後にしました。

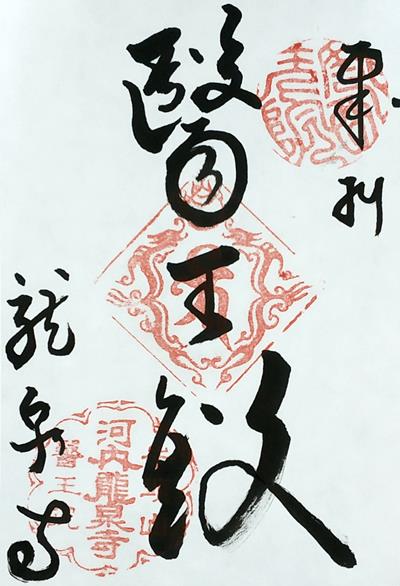

御朱印

| 御朱印 | 手書き |

| 初穂料 | 300円 |

牛頭山 龍泉寺データ

| 寺名 | 龍泉寺 |

| 拝観料 | 300円 |

| 住所 | 大阪府富田林市龍泉888 |

| 山号 | 牛頭山 |

| 宗派 | 高野山真言宗 |

| 本尊 | 薬師如来 |

| 開祖 | 蘇我馬子 |

| 札所 | 河内飛鳥古寺霊場第11番 |

| 参考資料 | 境内案内板、パンフレット |